La llave del boudoir

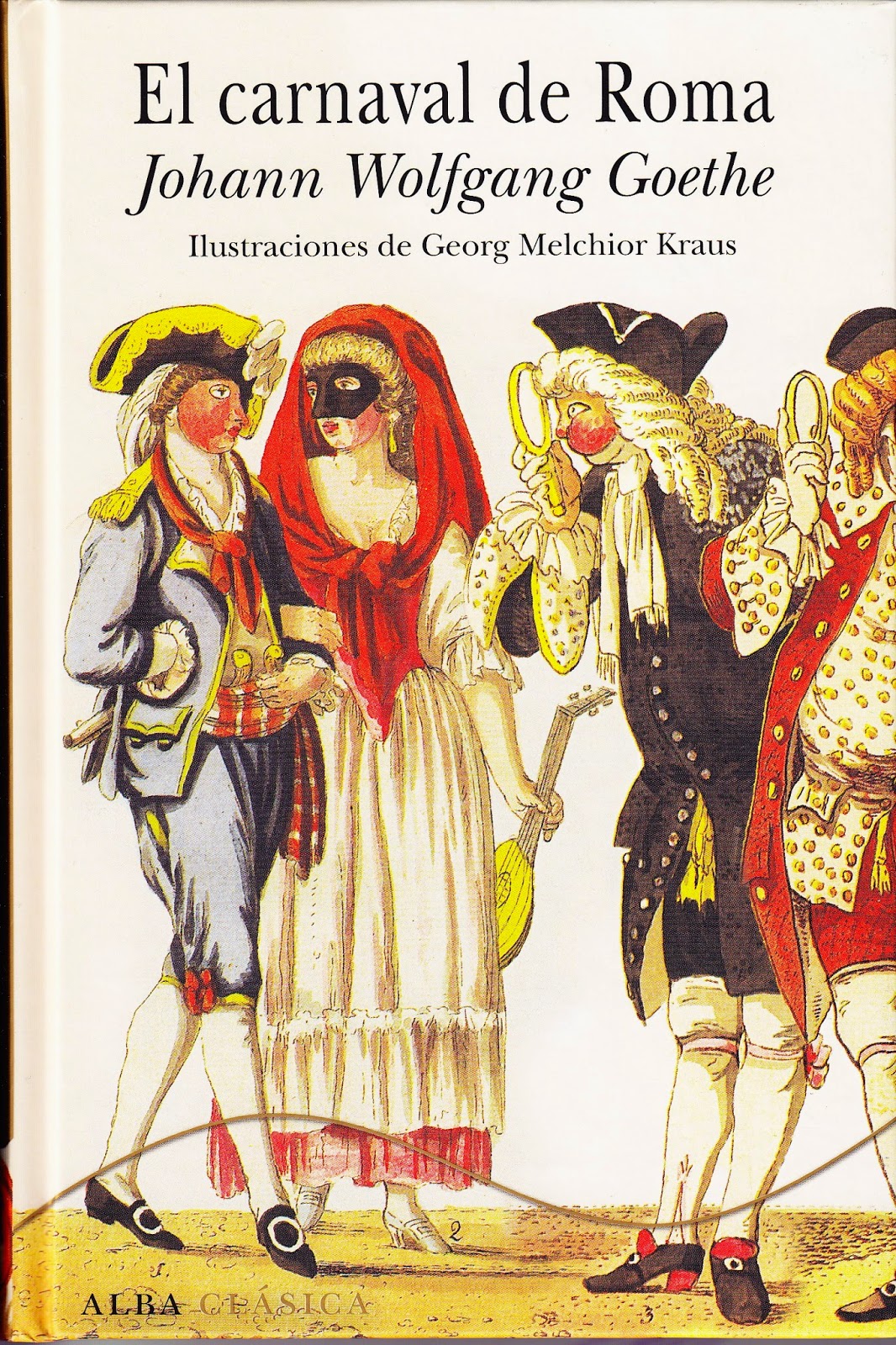

Johann Wolfgang Goethe concitó la admiración de los poetas y los letraheridos de una Europa lánguida, galante y preromántica; también convenció con sus estudios científicos a los mejores investigadores del siglo XIX, en materias tan específicas como la Óptica, la Mineralogía o la Morfología Botánica; sus consejos políticos, jurídicos y administrativos alcanzaron los oídos de los más grandes príncipes de Europa (incluido el vanidosísimo Napoleón); fue recibido en lo íntimo por las esposas, hijas, hermanas, criadas y suegras de todos los hasta aquí mencionados… Goethe, en suma, sedujo a su siglo y a la Historia. A Goethe lo han amado los hombres, las mujeres, los niños, los pájaros, los ángeles, los demonios y las rosas de los jardines por los que expansionaba su genio, todo lo cual, como no podía ser menos, le edificó una vanidad arquitectónica, y le valió una existencia plena y en constante tensión dramática por saberse el autor y el actor de la obra cumbre del Arte de su tiempo: su propia vida. (“Nunca he conocido a una persona más presuntuosa que yo. El hecho de que lo diga yo mismo demuestra que lo que digo es cierto”, recogido en Conversaciones con Goethe, de J. P. Eckermann). La Editorial Alba Clásica cuida en España el legado del Príncipe de los Poetas y viene publicando con todo primor una buena parte de su obra más interesante. Este otoño, por ejemplo, ha editado en un solo volumen un par de obritas deliciosas: El Carnaval de Roma y La Fiesta de San Roque de Bingen, dos diarios en los que Goethe levanta acta y reflexiona sobre lo experimentado en esos días: el delirio vocinglero vivido entre los italianos, y la rusticidad sencilla y alegre con que sus compatriotas celebraban los milagros de San Roque.

No voy a desplegar los detalles del porqué les invito a que lo lean, porque recomendar a Goethe es como alabar el pan. Pero sí quiero referirme a una singularidad que está presente en éste y en todos los libros del autor que enseñó a enamorarse a varias generaciones. A poco que ustedes hayan reflexionado sobre el discurrir de sus propias vidas, sabrán que de un lado transcurre todo aquello que les gusta: sus preferencias, digamos; y, del otro, los caminos que les llevan hacia aquello que les gusta que les guste: sus metapreferencias sensu stricto. A veces ambas vías confluyen, y uno siente que su vida se colma porque se unen la virtud con la felicidad. A ver si me explico con el ejemplo: a mí me encanta el buen whisky, y además me gusta que me guste, porque cuando disfruto de una buena malta me veo resultón en todos los sentidos; pero también me gustan los carajillos quemados a mechero; aunque estimo que su disfrute me sitúa en el mismo plano que los sindicatos del transporte, y ahí no me gusto en absoluto; porque lo que me gustaría que me gustase es el té japonés, brebaje que me resulta del todo insufrible; pero que otorga a quienes lo consumen el aire sereno de quien está al tanto de profundas y singulares verdades interiores… Pues bien, en esta obrita Goethe muestra un talento excepcional a la hora de administrar con provecho sus preferencias y metapreferencias. Por un lado, entrevemos la vena romántica y barriobajera con que Goethe disfrutaba de la calle y de la Fiesta (sus preferencias), a la vez que tenemos ocasión de ser testigos de la elegancia ilustrada con que se distanciaba de la chusma (metapreferencia), un rasgo del que se valía para obtener la llave del boudoir de las damas estiradísimas a quienes dedicaba sus escritos (vuelta a sus preferencias), a la vez que lo elevaba a una atalaya desde la que se convirtió en el mejor testigo de su tiempo (metapreferencia). Vean, si no, como concluye su diario sobre el carnaval romano, escrito a dos años del estallido de la Revolución Francesa, que parece que la viera venir: "En Roma he aprendido que los goces más intensos y elevados sólo aparecen y nos conmueven un instante, como los caballos que pasan volando, y apenas dejan huella en nuestra alma; que la libertad y la igualdad pueden tan sólo disfrutarse en el éxtasis de la locura, y que el mayor placer no nos seduce, sino en verdad cuando roza el peligro y saborea la voluptuosidad, dulce a la par que angustiosa, de su inminencia." Los pelos de punta, o sea.

Artículo publicado en el diario La Opinión, de Murcia, el 6 de diciembre de 2014